不動産売却!「相続登記」は大丈夫ですか?!

更新日2020-07-11 (土) 22:09:55 公開日2019年1月14日

所有者が亡くなられて、不動産(戸建てやマンション、土地など)を相続された方も多いと思います。

たとえば、お父様が亡くなったことで、今まで住んでいらっしゃった戸建住宅を相続したとしましょう。

相続はしたけど、そこに住む予定はないということになると、売却を考えられると思います。

この例に当てはまる方に確認です。

「お父様が亡くなられた後、相続の登記をしましたか?」

「相続した不動産の法律上の名義は、売主(売却を考えていらっしゃる方ご本人)になっていますか?」

相続した不動産を売却するためには、相続登記が必要です。

もし、相続の登記をされていない場合、登記簿の名義がお父様のままになっています。

その状態では、相続した不動産を売却することは不可能です。

相続した不動産を売却するためには、まず登記簿の名義を売主となる方へ変更する必要があります。

ここでは、相続登記と登記するために必要となる費用についてご案内します。

🏠相続した不動産の売却を考えたとき

▶名義人の確認

不動産の売却は、登記簿の名義人と実際の売主様が一致している必要があります。

通常、不動産売却時には、所有者移転手続きなどを司法書士の先生おこないます。

その時、もし、登記簿の名義人と売主様が異なる場合、間違いなく法務局から「登記できません」と却下されます。

そのため、相続した不動産を売ろうと考えたときは、まず最初に登記簿の確認をすることが重要です。

確認するための登記簿は法務局でとれます。

その登記簿が、売主となる方の名義になっているかを必ず確認してください。

▶もし名義人が違った場合

相続登記をおこなう必要があります。

不動産の相続はしたが、相続登記をしていないため、亡くなった方の名義のままというケースがたくさんあります。

✿相続登記とは

不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。

被相続人名義から相続人名義へ登記申請することによって、所有者が変わります。

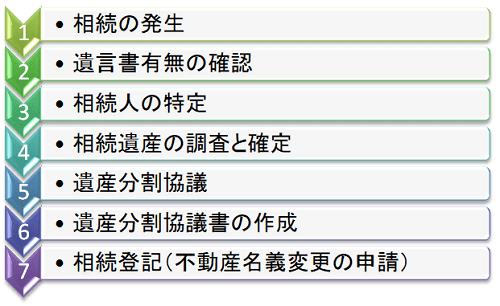

🏠相続登記の流れ

▶1.相続の発生

大切な方が亡くなられたことで相続は発生します。

悲しみが深いからこそ、そのまま、相続登記の手続きをしていないというケースが多くあります。

▶2.遺言書有無の確認

遺言書有無の確認が必要です。

あるかないかによって、相続人、相続登記手続き、必要書類もかなり異なってきます。

■遺言書の種類

代表的な遺言書として自筆証明遺言と公正証書遺言があります。

(自筆証書遺言)

作成:遺言者ご自身が作成します。

保管:遺言者自ら保管管理します。

証人:不要

自筆証書遺言はご自宅等のどこかに保管されているはずです。

(公正証書遺言)

作成:遺言者と公証人が打ち合わせをして、遺言者から聞いた内容で公証人が作成します。

保管:公証役場で原本を管理します(遺言者が100歳になるまで)

証人:2名必要

公正証書遺言を照合する流れは次の通りです。

①被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人であることを証明する書類として「除籍謄本・戸籍謄本等」また、本人確認のために「免許証等」を準備

②準備した書類一式を公証人役場に持参

③遺言の検索、照会手続を依頼

④公証人が日本公証人連合会事務局に公正証書遺言の有無と保管場所を照会

⑤日本公証人連合会事務局が遺言の検索を行いその結果を公証人に回答

⑥公証人は、照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所となっている公証人役場を回答

日本公証人連合会 こちらで全国の公証役場が確認できます。

▶3.相続人の特定

遺言書がない場合、亡くなった方の不動産を相続される方(相続人)が“誰”なのかを特定する必要があります。

■相続人を特定するための方法

亡くなられた方の戸籍から追っていく必要があるため、出生から死亡までの戸籍謄本等をすべて集めます。

このすべての書類をもとに、お子様が何名いらっしゃるのか、兄弟姉妹が何名いらっしゃるのか、さまざまな調査を行い、相続関係説明図(家系図)を作成します。

▶4.相続遺産の特定(調査と確定)

■相続財産が多い場合

不動産以外にも遺産があり、相続財産が多いときは、死亡後10カ月以内に相続税の申告が必要になります。

■相続債務が多い場合

相続債務が多いときは、相続発生後3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、債務を引き継がなくてよくなります。

期間が限られていますので、相続財産や相続債務がどのくらいあるのかを早めに確定することが重要です。

▶5.遺産分割協議

相続人が1名のみ、あるいは、亡くなった方が、遺言書を書いていらっしゃるのであれば必要ありませんが、遺言書もなく、相続人が複数いらっしゃる場合は、どのように相続するか(誰がどの財産をどれだけ相続するのか)を決めるために相続人全員で協議をおこないます。

▶6.遺産分割協議書の作成

相続人全員での協議した結果をもとに遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要です。

遺産分割協議書をもとに登記をおこないます。

■遺産分割協議書作成の目的

・協議内容を明確にするため

・後々のトラブル防止のため

・相続登記手続き、名義変更手続き、相続税の申告に必要となるため

▶7.相続登記(不動産名義変更の申請)

管轄の法務局で相続登記手続きの申請をします。

法務局に直接行かれなくても、インターネットで法務省オンライン申請システムを利用することも可能です。

オンラインの場合、通常の登記申請よりお安くなります。

くわしくは「法務省:不動産登記の電子申請(オンライン申請)について」をご確認ください。

こちらからリンクします。

🏠相続登記の手続き

いかがでしょうか。

相続登記の手続きは、ご自身でもできます。

しかし、ご自身での手続きとなると、なかなか難しいのではないでしょうか。

ご案内したように、かなり大変で、時間もかかりますので、一般的には、すべての手続きを司法書士の先生に依頼される方が多いようです。

🏠相続登記にかかる費用

▶司法書士の先生への手数料

基本的に5万円〜10万円と言われています。

▶登録免許税

「固定資産税評価額×0.4%」

登録免許税は、ご自身で手続きされた場合も、司法書士の先生に依頼した場合も必要になる税金です。

固定資産税評価額は毎年、不動産の所有者へ送られてきます。

そこに評価額が書いてあります

その額の0.4%を国に納めることになります

(例)

100万円×30坪×0.7×0.4%=84.000円

簡単な例でご説明します。

坪100万円の土地が30坪あったとします

固定資産税評価額は時価の7掛けになっています。

これに登録免許税の0.4%をかけると84.000円になります。

■司法書士の先生に依頼する場合

司法書士手数料(5〜10万円)

登録免許税(84.000円)

合計(134.000円〜184.000円)

■ご自身で手続きされる場合

登録免許税(84.000円)

となります。

相続登記は、法律上の期限は決められていません。

相続した不動産の売却等がないのであれば、そのままでも問題ありません。

しかし、相続した不動産を売却することで現金化し、そのお金を相続人で分けるというケースも多くありますので、不動産売却をご検討される方は、参考にしていただけたらと思います。

あわせて読まれている関連記事

あなたの役に立ったらシェア!